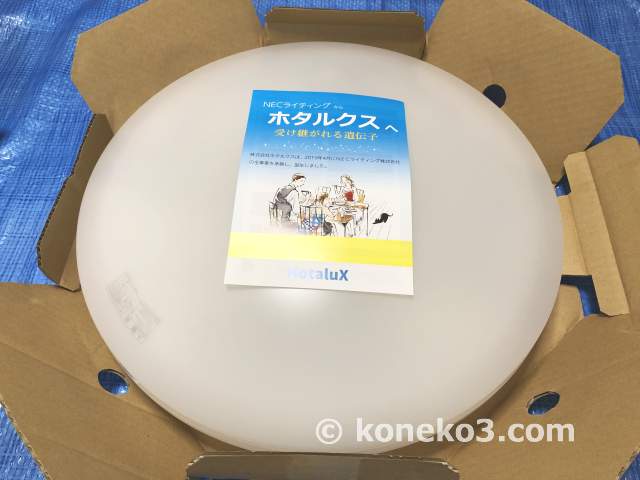

先日、台所の蛍光灯が切れてしまいました。紐を引いて電気を付ける昔ながらの照明器具です。いつもの照明が使えないと思いのほか暗くて不便ですね。

従来どおり新しい蛍光灯に交換することも検討したのですが、既設の照明器具の劣化具合と消費電力量を考慮して新しいLED照明器具に交換することにしました。

このページではキッチンの照明器具を蛍光灯タイプからLEDタイプに交換する手順を写真付きで紹介しています。この作業は電気工事士の資格が必要です。したがって、本記事の内容は電気工事士の資格をDIY目的で保有している方に向けたものになります。すべての作業は自己の責任に基づいて安全に行ってください。

こうした作業の過程は YouTube でも公開されていますが、肝心なところが見えていなかったり、不適切な工事が行われていたりすることが少なくありません。ここでは安全性に配慮した正しい作業の流れを写真とともにお伝えしています。

キッチンの照明器具を交換する前に考えておくこと

蛍光灯を交換するか、それとも照明器具を交換するか

上の写真にあるような手元灯の蛍光灯が切れた場合は、照明器具が故障していないのであれば新しい蛍光灯に交換することで元通り使用できるようになります。20Wの直管蛍光灯は2025年11月時点ではホームセンターにて700円前後で手に入ります。

されど、蛍光灯は処分するのが以前に比べて面倒になっています。自治体にもよりますが使用済みの蛍光灯は普通ゴミで処分することができなくなっており、役所やホームセンター等の指定場所に持って行って処分しなければなりません。

しかも、蛍光灯は2027年末までに製造と輸出入が終了になることが決まっています。今では蛍光灯型照明器具の代替となるLED照明器具が様々なメーカーから安価で販売されています。

うちでは蛍光灯の処分に難儀していることもあって、LEDの照明器具に少しずつ入れ替えるようにしています。LEDは蛍光灯と比べても消費電力量が違いますので、省エネと低コスト化に繋がるという利点があります。それもあって今では白熱電球や蛍光灯を使用している照明は限られています。

古い照明器具の詳細を確認する

照明器具を交換する際に気をつけておかなければならないことがあります。冒頭でも述べたとおり、照明器具の交換には電気工事士の資格が必要です。

したがって、無資格者は最寄りの電気工事店に作業を依頼しなければなりません。その場合、照明器具の本体代金に加えて出張料や工賃など工事費用が発生します。地域や業者にもよりますが工事費用だけであれば1万円前後といったところではないでしょうか。

一方、有資格者は電気工事を業としていない者でも自宅(=普通の一戸建て)に関しては自ら工事を行うことができます。ただし、自宅がアパートやマンションである場合には、第二種電気工事士の資格では工事できないことがありますので、法律とマンション等の規約をよく確認してください。

本体の寸法、本体の取り外し方法、VVFケーブルがどこから出てきているのか等を事前に確認しておくと作業が捗ります。新しく取り付ける照明器具は既存の照明器具と同じ寸法でないと壁紙の汚れが目立ってしまいます。長年に渡る壁の汚れは拭いても簡単には落ちませんが、同サイズの照明器具に交換することで黒ずんだ部分を隠せます。

工事をスムーズに終えるためには照明器具の取り外し方法と配線の位置を事前に把握しておくことが不可欠です。通常は照明器具の中央からVVFケーブルが出ていますが、例外的にVVFケーブルが器具の端のほうから出ていることもあるようです。そのような場合は照明器具の背面または天板にケーブルを通すための穴を新たに開ける必要がでてきます。

作業を始める前にブレーカーを必ず落としてください。また、電気が来ていないことを確認してください。このような安全確認はもっとも重要な作業です。

照明器具の交換に必要な道具一覧

キッチンの照明器具を単純に交換するだけならプラスドライバーとマイナスドライバーがあればなんとかなります。

しかし、適切に工事を行うためには少なくとも写真で紹介している工具が必要です。この他にもテスターがあると便利です。

| 電動ドライバー(またはプラスドライバー) | 照明器具の固定ネジの取り付け取り外しに利用 |

| マイナスドライバー(刃幅5.5mm) | 既設照明器具から芯線を取り外すために利用 |

| ペンチ | 固定ネジの穴を開けるために利用 |

| VVFストリッパー | 芯線を切断して新たに剥き直すために利用 |

| ビニールテープ | 取り外した芯線を一時的に保護するために利用 |

| スケール(または定規) | 照明器具の取り付け位置を測るために利用 |

| 検電器 | 通電状況を確認するために利用 |

| 軍手 | 芯線や金具から手を保護するために利用 |

固定ネジが固着しているような場合は電動ドライバーがないと外しにくいことがあります。また、壁に下穴を開ける場合はドリルビットも必要です。

マイナスドライバーは芯線を取り外すために必須です。家庭の工具箱に入っているマイナスドライバーは刃幅が広すぎて差し込めないことがあるので注意が必要です。

VVFストリッパーは芯線被覆を剥き直すのに利用します。Youtube 等の動画では既設の器具から取り外してガタガタになった芯線(銅線)を新たに剥き直すことなく差し替えているだけのものが散見されますがそれは明らかな誤りです。

新しい製品の選定

紐を引いて電気をつける照明器具は、壁から出ている VVFケーブル 1.6mm 2芯(黒と白の2本)が接続されています。したがって、既設と同じタイプの照明器具を選べば基本的にはそのまま置き換えることが可能です。

最近ではセンサーでオンオフする製品も出ています。個人的には紐タイプが使いやすいと思いますが、センサータイプでもスイッチタイプでも自分が使いやすいと思う機種を選んでください。コンセントの有無も製品ごとに異なります。

よく分からなければ既設と同じような製品を選んでください。今ではオシャレなキッチンライトも販売されていますが、ここで紹介しているような従来型の製品がもっとも使いやすいと思います。

注意点として、こういう製品はブリスターパックに入っていることが多いのですが、到着時に製品が破損していることがあります。今回、取り付け後にカバーに白いヒビが入っていることに気づきました。作業中に傷つけてしまったのかとも思ったのですが、開封時の写真を隈なくチェックしたところ到着時点から既に割れていたようです。ざっと確認したつもりでしたがまったく気が付きませんでした。でも、目立たない縁ところなのでこのまま使います。

今はコスパの高い製品がいくつも出ています。こういう製品は電気屋さんやホームセンターより Amazon や楽天市場のようなネットショッピングのほうが種類も豊富で価格もお手頃でした。

今回は KOIZUMI(コイズミ)の「LED 流し元灯(BB16720PB)」を選びました。こちらは天井にも壁面にも付けられるタイプです。購入時の価格は約3300円で送料も無料でした。

同様の製品は、オーデリック、山善、パナソニックからも発売されています。各社の製品は寸法や明るさ等の仕様が異なっています。

また、一般的なキッチンの照明は60㎝サイズですが、ミニキッチン用の45㎝サイズも販売されています。パッケージや商品画像がほぼ同じなので仕様をよく確認する必要があります。

コイズミ「LED 流し元灯(BB16720PB)」の仕様

コイズミの照明器具の寸法は、幅が 617 mm、高さが 60 mm、出幅(奥行)が 98 mm です。重さは 0.9 kg と軽量なので吊戸棚の下に設置するのに最適です。

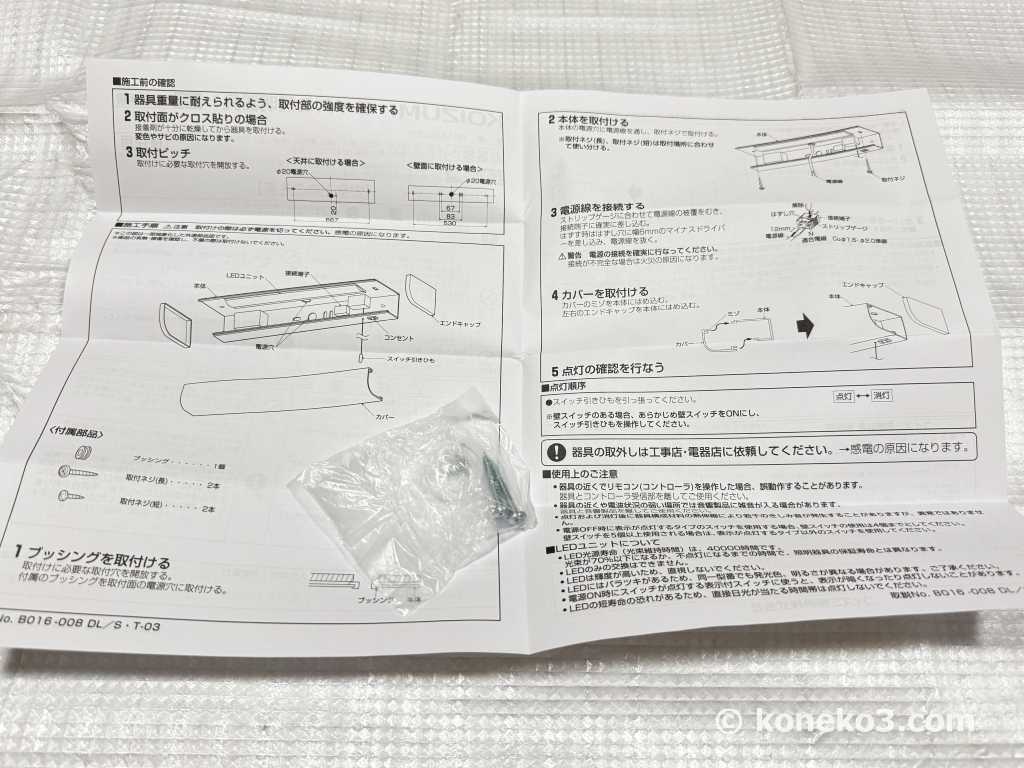

構造は金属の本体にLEDユニット、接続端子とスイッチのパーツが載せられているだけです。照明のカバーとエンドキャップも付属しています。この製品は取り付け取り外しがとても楽です。

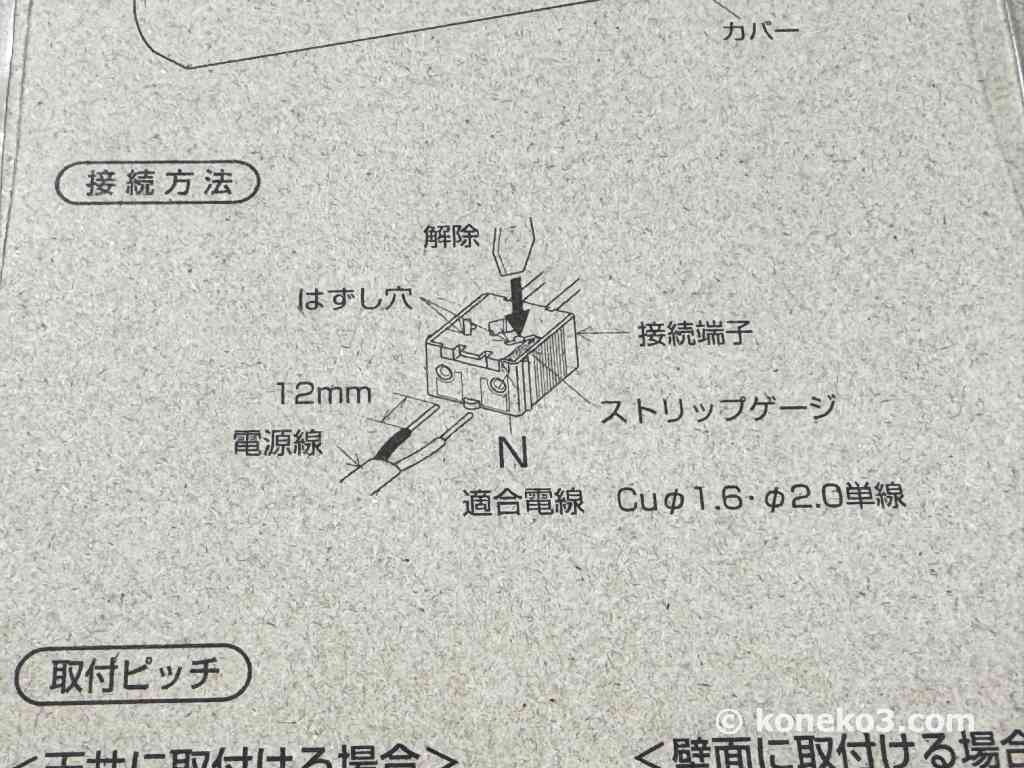

接続方法も簡単です。本体の接続端子に2本の電線を接続するだけです。適合電線は 1.6 mm と 2.0 mm とあるので一般家庭では何も気にせずに壁から出ている電線を差せばOKです。

ここで重要なのは接続端子に「N」と書かれているほうに白い線を接続するということです。これを間違えてしまうと照明器具が破損してしまう恐れがあるので注意が必要です。本体と同色で表記されているので開封時によく確認してください。

なお、照明器具によっては「N」という表記の代わりに白(White)を意味する「W」と表記されていることもあります。その場合は白い線を「W」に差し込みます。

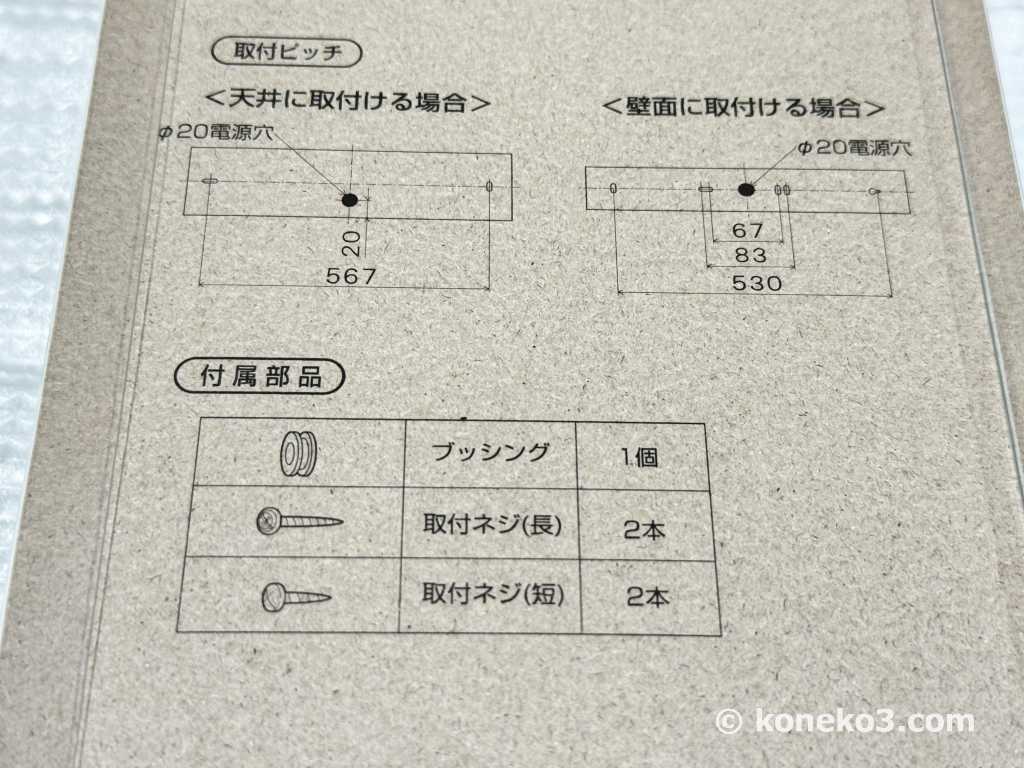

照明器具を取り付ける前に取付ピッチを確認しておきます。基本的にはVVFケーブルが出ているところと電源穴の位置を合わせて取り付けることになります。

また、取付ピッチが既設のものと違うと思いますので、既存のネジ穴を再利用することはできない可能性が高いです。壁の素材によっては印を付けてからドリルで下穴を開けておく必要があります。

付属品はブッシング1個、取付ネジ(長短)2本ずつです。どの製品も同じようなものです。ブッシングの取り付け忘れがないように、ブッシングは開封したらすぐに電源穴に取り付けておきましょう。

コイズミ「LED 流し元灯(BB16720PB)」の詳細

新しい照明器具は以前と同様に紐を引いて明かりを付けるタイプにしました。こちらのほうが使い慣れているというのが一番の理由です。ご高齢の方が利用される場合もまたセンサータイプではなく紐式がおすすめです。センサータイプは製品によって感度もまちまちです。

この製品は紐の付け根にコンセントがあるタイプです。コンセントは1000Wまで対応しているので、キッチンにコンセントがもうひとつ欲しいという方はコンセント付きをおすすめします。

このコンセントはキッチンシンクの上部に付いているので使い勝手はあまりよくありません。うちでは使う予定はありません。

一方、コーヒーメーカーやスムージーミキサーを照明の下あたりに置いている方は、それ専用のコンセントとして上手く使いこなせると思います。

正面には乳白色のカバーが大きなアールを描くように取り付けられています。光が下方向にうまく拡散するようになっています。調理や洗い物がしやすいです。

人によっては蛍光灯の照明器具よりもまぶしく感じるかもしれません。

こちらは照明器具の天井部分です。電源穴が中央奥側にあり、固定ネジ用の穴は左右に一つずつにあります。

キッチンの吊戸棚の真下に取り付ける場合は短いネジを使います。長いネジは棚板を貫通する恐れがあります。短いネジも長さを確認してみてください。

こちらは照明器具をひっくり返して背面を向けた状態です。

今回は背面取り付けを採用します。購入時は中央の電源穴と左右の固定ネジ用の穴が開いていませんのでペンチを使って塞がっている穴を開放しておきます。また、作業前に紐を取り外して前面カバーのほうにテープで引っ付けておくと便利です。

カバーとエンドキャップは縁にはめ込むだけの単純な構造です。そのため、各パーツは取り付け前に外しておきます。パーツをつけたまま本体を傾けるとパーツが落下して破損します。

ブッシングと固定ネジはカバーを外した内側にテープで貼り付けられています。

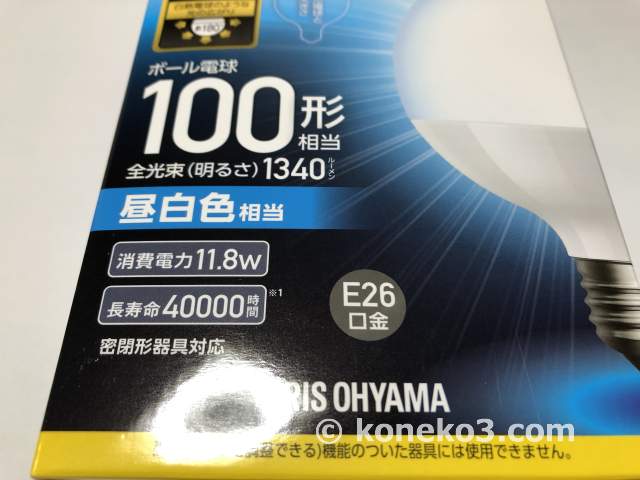

この製品の消費電力は 10.2W、周波数は 50 / 60 Hz 両対応、最高周囲温度は ta30℃、入力電流は 0.17A、色温度は 5000K です。今回購入した製品は25年製でした。製造国は中国。

接続端子は中央右寄りに配置されています。ここに壁から出ている2本の線を差し込みます。極性があります。極性接地側表示のあるほうに接地側線(白い線)を差し込みます。

このあたりのことは電気工事士の資格を保有しているのであれば理解していなければなりません。接地と非接地さえ分からないレベルであればDIYといえども電気工事は絶対におすすめしません。

日本企業の多くの製品には簡単な説明書が付属しています。最近ではQRコードを読み込んでWeb上で確認するようなものもあります。

取り付ける製品を確認したら、古い照明器具を取り外してから新しい照明器具の取り付けへと移ります。

台所の流し元灯を蛍光灯からLED照明器具に交換する方法

既設の照明器具を取り外す方法

照明器具の取り外し方は機種によってやや異なりますが、基本は蛍光灯を取り外した後に外側のカバーを外し、芯線を照明器具本体から取り外して、最後に器具を固定しているネジ(2本程度)を外すという手順になります。

なお、ここでいうカバーは蛍光灯の手前に設置されている乳白色のカバーのこともあれば、上の写真のように照明器具の本体を覆っている白いプラスチックケースのこともあります。

取り外し方法がカバーに記載されていることもあります。この製品(HW2818)は蛍光灯を外した後にカバーを前面(手前)側に引き抜くことでカバーが外れて配線部が露出します。

カバーの取り外し方法が分からない場合は型番を調べて、メーカー公式サイトの情報を確認してください。ナショナルの「HW2818」という製品は、大手メーカー製品だけあって廃番となった現在もパナソニックの公式サイトに情報が載っていました。さすが!

カバーを取り外すと配線が露出します。繰り返しますがブレーカーは必ず落としてください。当然のことながらキッチンのブレーカーを落とすと冷蔵庫などの家電もストップします。

VVFケーブル(この例の場合は黄色い線)が中央の穴から出てきていることが分かります。この黄色いケーブル外装から出ている黒と白の線が四角い接続端子に繋がっています。この2本の線を外します。

作業直前にも検電器を使って電気が来ていないことを再確認します。検電器はひとつ持っているとめちゃくちゃ便利なので絶対に買ってください。

接続端子に「ハの字」の穴が開いています。それが「電線はずし穴」です。そこにマイナスドライバーの刃を垂直に差し込んでから電線を引き抜きます。まず上の黒い線を外して、次に下の白い線を外します。

外した電線にビニールテープを巻いておきます。これは感電防止に加えて手や壁紙を傷つけないようにするためでもあります。

|

|

電線を外したら照明器具の本体を固定している左右のネジを取り外します。固定ネジを外すと本体がVVFケーブルに引っかかった状態でずり落ちてくるのでしっかりと押さえておいてください。

キッチンの照明器具はだいたい左右のネジ2本で固定されています。その二つを外して電源穴からVVFケーブルを抜くと本体が外れます。

このケースでは本体が壁に取り付けられていますが、本体が天井に固定されていることもあります。その場合は天井側の固定ネジを探して外してください。

古い照明器具を取り外すと黒ずみが目立ちます。この段階でできる限り綺麗にしておきたいのですが、長年に渡ってこびりついた汚れは簡単には落とせません。

また、多くの場合にネジ穴を新たに開け直すことになるので、古い穴が気になる方はパテで埋めておくのもよいでしょう。ちょっとしたパテは100均のダイソーやセリアで手に入ります。

新しい照明器具を取り付ける方法

本体側の電源穴やネジ穴が塞がっていることがありますので、忘れずに穴を開けておく必要があります。

新しい照明器具を取り付ける前にブッシュを電源穴に装着しておきます。これはケーブルが金属部に擦れて断線したり漏電したりすることを防ぐ大切なパーツです。

|

|

電源穴やネジ穴は写真のように金属プレートで塞がっていることがあるので、端をペンチでつかんで捻ってねじ切ります。

このケースでは壁面に取り付けることから本体背面の穴を開けていますが、本体を天井に取り付ける場合は天井側の穴を開ける必要があります。

本体を取り付ける前に取り付け位置を確認して、固定ネジも取りやすいところに配置しておきます。

VVFケーブルを電源穴に通して位置を微調整します。その後、左右の固定ネジで本体を固定します。

今回は古い照明器具の汚れを隠すように位置を決めたこともあって、写真のように壁の穴が電源穴からややずれています。ケーブルを締め付けない程度であれば穴が少しずれていても問題ありません。

|

|

固定ネジは最初から締め切らずに少し余裕を持たせておいて、左右の高さを微調整して位置が確定してから手回しドライバーで締めていくと希望の位置に固定できます。

本体が固定できたら芯線被覆を剥き直して右の接続端子に奥までしっかり差し込みます。

露出した古い芯線はVVFストリッパーでカットしてから芯線被覆を新たに 12 mm だけ剥きます。古びた芯線は取り外し時点で傷がついてガタガタになっていることがあり、銅も酸化してどす黒くなっています。YouTube 動画や一般のブログでは芯線を差し替えるだけで済ませているものがほとんどを占めていますがそれは間違っています。

また、芯線(銅線)が接続端子からはみ出ている場合は施工不良にあたります。写真のように黒と白の線がきっちりと接続端子に収まっている状態にしなければなりません。

本体の設置と電線の接続が完了したら照明のカバーをはめる前に試験点灯します。ブレーカーを上げて紐を引きます。LEDライトが点灯すれば正しく設置されています。

カバーとエンドキャップを正しく装着したら交換作業は終了です。カバーを落とさないように気を付けてください。

最初のうちは眩しく感じることもありますが、段々と慣れてきますので一週間程度使ってみてください。流し台が明るく照らされると調理も洗い物も本当に捗りますね。

取り外した照明器具は自治体の定めるところに従って処分します。切断した芯線の破片や不要なネジも忘れずに処分しておきましょう。お疲れさまでした。

![[山善] LED キッチンライト 多目的灯 近接センサー LEDライト 照明器具 工事不要 電源プラグ付き 1170lm (幅60.4cm) LT-C13N](https://m.media-amazon.com/images/I/312AbQYj0YL._SL160_.jpg)