大阪・関西万博のウズベキスタンパビリオンの出口付近には小さなお土産屋さんが併設されています。サマルカンドブルーの輝きを放つ小さな空間にはリシタン陶器をはじめとした本物の品々がいくつも並べられています。

万博の終幕へのカウントダウンが進んでいますが、ウズベキスタン館の小さなショップは見逃せません。蒼い陶器は人々の心を惹きつける魅力があります。

こちらのページではウズベキスタン館のお土産屋さんで展示販売されている品々を価格とともに掲載しています。ただし、同じものが現在も手に入るとは限りません。

大阪・関西万博のウズベキスタン館のお土産とその価格

ウズベキスタン館のショップ

ウズベキスタンは中央アジアに位置する旧ソ連構成国のひとつです。この国は、カザフスタン、キルギス(キルギスタン)、タジキスタン、トルクメニスタンに囲まれており、シルクロードの中継地点として栄えてきた国でもあります。

このウズベキスタンは海に面していない内陸国ですが、海に辿り着くまでに二つの国を超えなければならない二重内陸国としても知られています。二重内陸国はウズベキスタンの他にリヒテンシュタインしかありません。

そういった意味でもひじょうに興味深い国のひとつでもあります。詳しくはガイドブックを手に取ってみてください。

ウズベキスタンへの渡航に際して2018年2月10日から日本人のビザが不要となったことを受けて、観光に対する関心がひじょうに高まっています。実際に旅行代理店では既に数多くのツアーが開催されており、また個人旅行も盛んに行われているという現状があります。

シルクロードの要衝として栄えたサマルカンドは首都タシケント(タシュケント)に次ぐ第2の都市であり、歴史的遺産が集中していることからユネスコ世界文化遺産に登録されています。青の都市とも称されるサマルカンドは、世界中から多くの観光客がやって来るウズベキスタン観光の中心地といえるでしょう。

サマルカンドブルーと呼ばれる青い色は陶器から神学校のタイルまで幅広く使用されており、サマルカンドを訪れる人々を魅了しています。

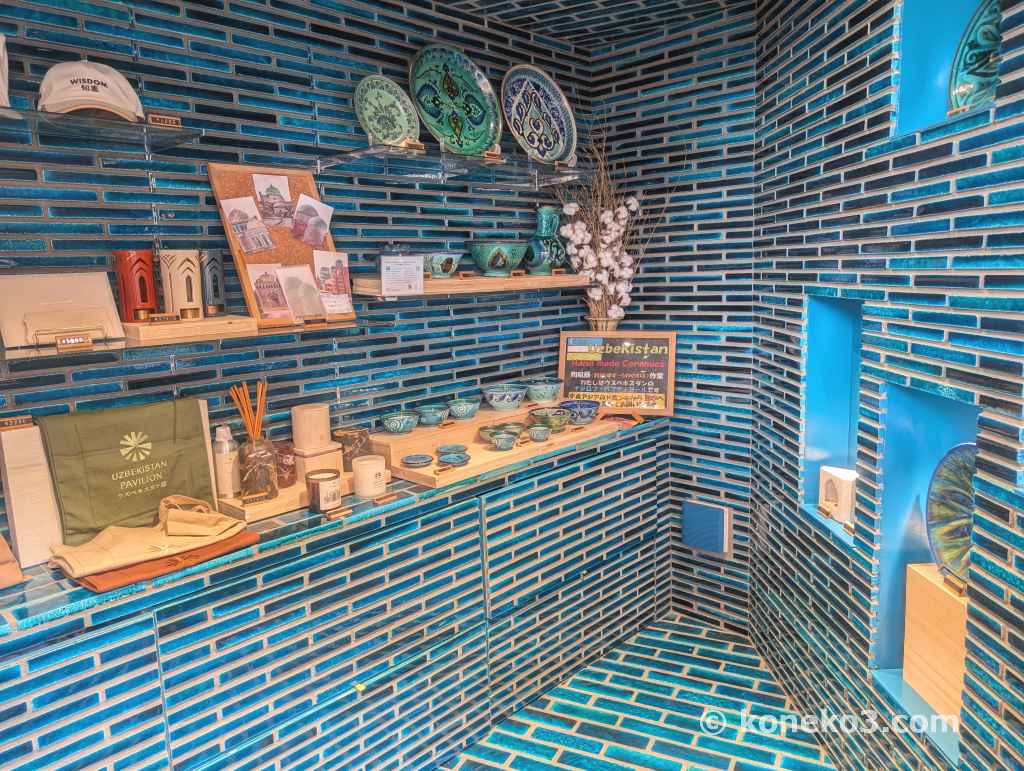

ウズベキスタンパビリオンの見学を終えて出てくるとウズベキスタンを代表する品々がガラスケースに展示されています。そして、その反対側を見ると小さなお土産屋さんが併設されていることに気づきます。

大阪・関西万博のウズベキスタン館のお土産ショップとその周囲の壁面には、美しいサマルカンドブルーのタイルが張り巡らされています。ショップに展示されているリシタン陶器もまた美しい青色です。

これらの「青」を見ずして万博の終幕を向かえるのはあまりにもったいないことです。これから万博に入場される方は、こちらのショップだけでも覗いてみてください。

ウズベキスタン館のショップはわずか一坪程度の小さな空間ですが、青いタイルに彩られた美しい空間ともいえます。これらのタイルは、ブハラ出身の陶工カリモフ氏の手によるものです。驚くべきことに手作りのタイルが11,000枚以上も貼り付けられているのです。

ショップはパビリオンの出口側、建屋の左手にあります。こちらは入場自由(8月時点)のため誰でも気軽に見学することが可能です。

お店に数人入るだけで身動きできなくなるほどですが、展示販売されている品々はどれも本物ばかりです。ショップ内が第2の展示スペースになっていると言っても過言ではないでしょう。

ここでは現地でしか手に入らないような上質な品を眺めたり手に入れたりすることができます。万博ロゴの入ったキーホルダー等に飽き飽きした方は、ウズベキスタン館のお土産屋さんを覗いてみてください。

壁面に展示販売されている品々

青色がとても美しい壺。価格は45,000円と万博会場内のお土産としてはひじょうに高価です。

このショップでは展示されている品々だけでなく、壁面を覆う青いタイルにも注目です。これらのタイルは手で触れることもできます。

陶器類は青色がほとんどを占めていますが、それ以外のものあります。また、細やかな模様が描かれているものもあります。

価格は左が44,300円、右が55,000円です。

茶色が基調になっている器もあります。

こちら器の価格は38,500円です。

こちらは紫がかった青が基調になった器です。

価格は38,500円です。

こちらは青い大皿です。

価格は38,500円です。

こちらも青い大皿です。青といっても様々な青色があることが分かります。

価格は31,600円です。

こちらはキャンドルスタンドとお香立てでしょうか。食器以外にもいくつかの製品が展示販売されています。

価格は左が39,500円、右が22,200円です。

こちらは革製のトートバッグです。ウズベキスタン館のロゴマークが右下に入っています。

価格は25,300円です。こういう製品は手入れをしっかりすれば万博の記念として末永く使えそうですね。

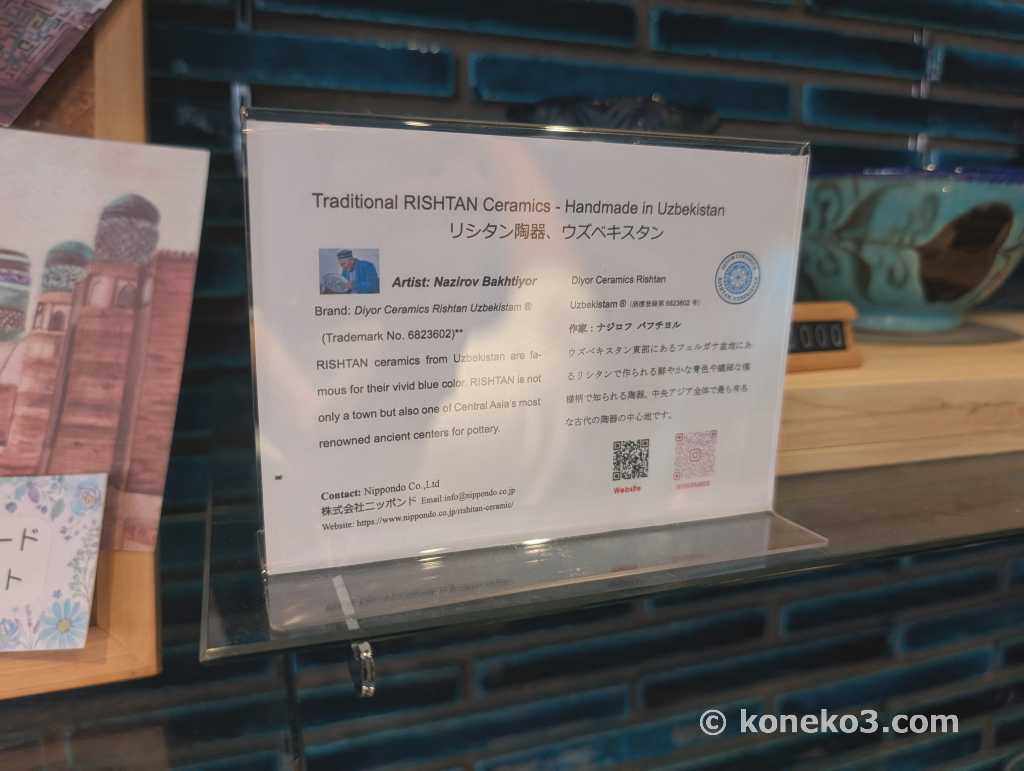

青い輝きを放つリシタン陶器

リシタン陶器はウズベキスタンの東部に位置するリシタンという街で製造されている陶器を指しています。これらの陶器もサマルカンドブルーのように鮮やかな青色です。

ウズベキスタンではリシタン陶器も有名なお土産品としてあちこちで販売されています。当然ながら質の高いものは値段も高いです。ただし、万博で販売されている品々は、万博価格ということもあって価格は現地よりも高く設定されています。

こういう陶器は見ているだけでも楽しめます。青色の違いを比較したり、細かい模様を眺めたりするだけでも時間が過ぎ去っていきます。

左は器、右は水差しでしょうか。展示位置によって照明の当たり具合が異なり、実際よりもやや黒っぽく見えてしまいます。実際の色味はショップでお確かめください。

価格は左が38,500円、右が45,000円です。

こちらは綺麗な模様の大皿です。

左が51,000円、右が61,000円です。大皿はさすがに良いお値段です。

左は壺のような食器、右は中サイズの器です。

価格は左が30,000円、右が25,000円です。

鮮やかな青の小皿。

価格は4,500円です。これくらいなら記念としてなんとか買える価格といえそうです。

お茶碗程度の小さな器もあります。

価格は13,000円です。

こちらは小鉢のような器でしょうか。底に模様が描かれています。

価格は7,000円です。

こちらは中サイズの器です。細かい模様に見入ってしまいます。

価格は25,000円です。

こちらも中サイズの器です。柄は先ほどのものより大きめです。

価格は19,800円です。

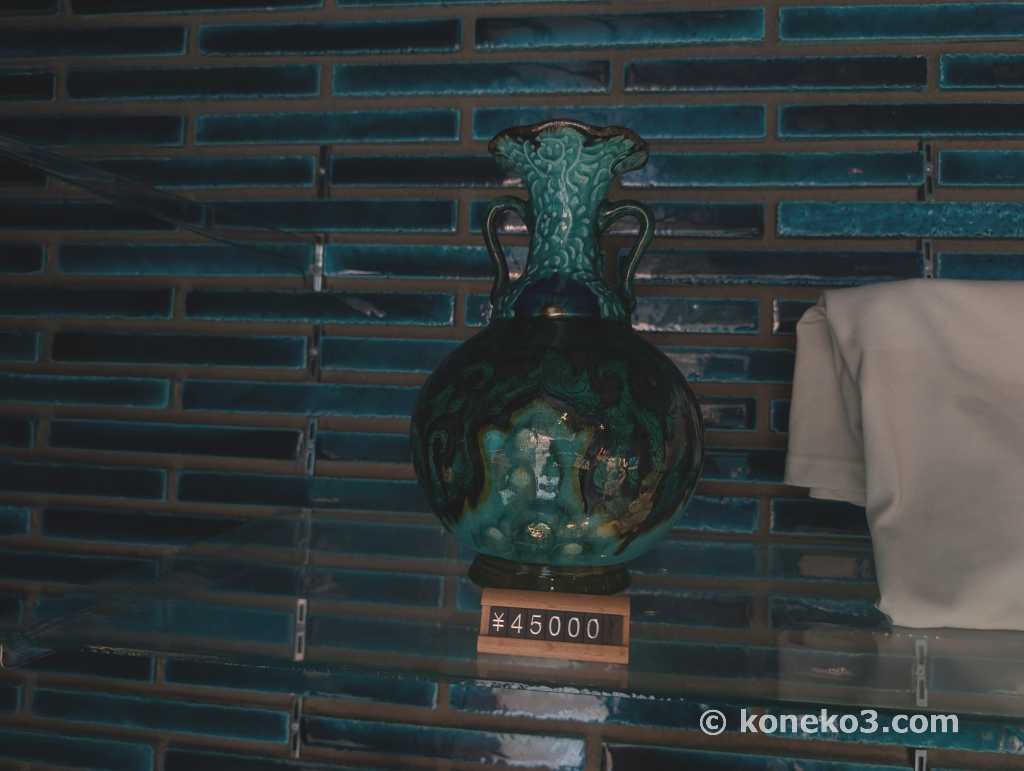

壺または花瓶でしょうか。

価格は45,000円です。

食器以外のお土産品

アロマキャンドルやアロマスティック立ても販売されています。

アロマキャンドルは左が MONTROI の「SAMARKAND FIG CANDLE」のようです。右はウズベキスタン館のロゴが入ったキャンドルです。香りは未確認。価格は左が15,200円、右が6,700円です。

アロマスティック立ては左が51,350円、右が26,100円です。アロマスティック等が付属しているかどうかは未確認。

アロマスティック立ては柄の違うものもありました。

使用されているアロマオイルは MONTROI の「WILD JASMINE REED OIL」のようです。

左はサマルカンドペーパー、右はキャンドルスタンドです。価格は左が5,600円、右が25,200円です。

サマルカンドは古代の中国から紙漉き技術が伝わり、かつては紙の製造が盛んだったようです。この紙漉き技術は長らく途絶えていましたが、近年になって復活して様々な製品が生み出されるようになっています。なお、サマルカンドペーパーの原料は桑の木だそうです(このお土産の原料は未確認)。

以前、ウズベキスタンのヒヴァという街で知り合った中国人の男性に、お土産として購入したサマルカンドペーパーのお財布を見せてもらったことがあります。今では観光客の間でも人気のウズベキスタン土産のひとつにまで成長しているようです。

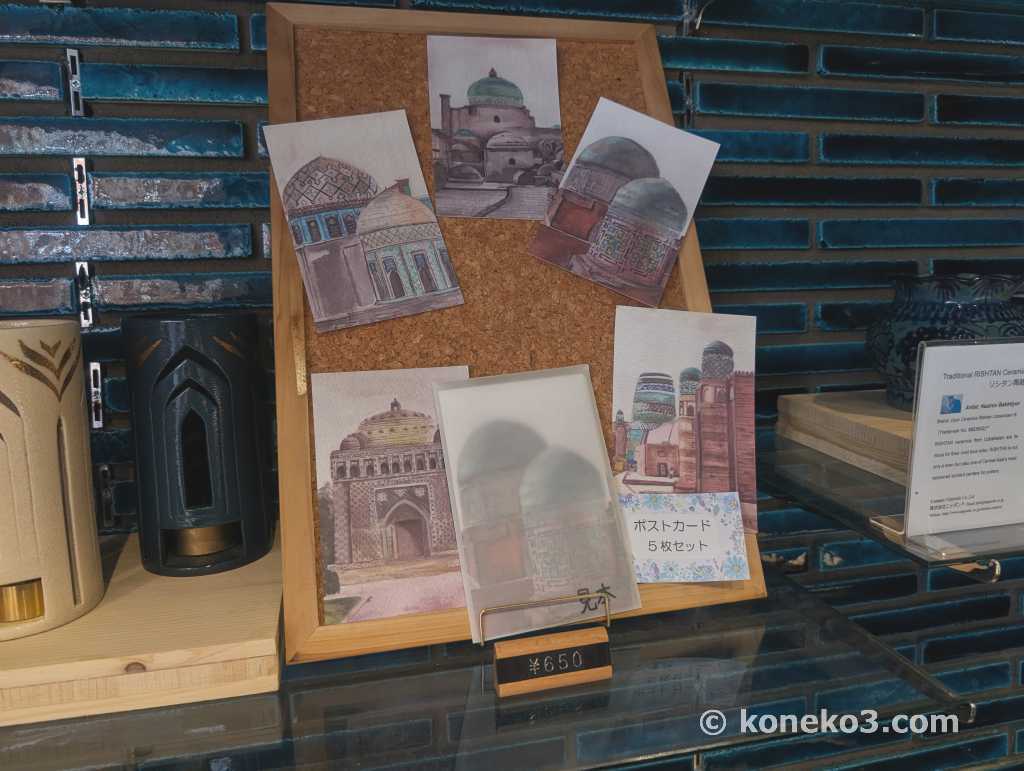

こちらはポストカード5枚セット、650円です。

左下の写真はブハラのイスマイール・サマニ廟、右下の写真はヒヴァのカルタ・ミナルでしょうか。

正直、写真のチョイスが悪すぎます。

こちらはウズベキスタン館のエコバッグです。カラーラインナップは4色、価格は3,200円です。ショップの中では、お土産としてもっとも購入しやすく、普段使いしやすいグッズといえます。

こちらはウズベキスタン館のTシャツです。胸ポケットにウズベキスタン館のロゴがあります。「UZBEKISTAN PAVILION」と「ウズベキスタン館」という文字も入っています。

価格は10,300円です。

こちらはキャップです。「WISDOM」とその日本語訳である「知恵」という文字が正面に入っています。これは……うーんw

価格は5,600円です。

ウズベキスタン館のショップは必見

このようにウズベキスタン館のショップは小さいながらも、美しい陶器がいくつも展示販売されています。

ウズベキスタンの現地では、お土産用の安い陶器が山のように販売されていますが、正直に言って高級品とは雲泥の差があります。模様の細かさ、絵付けの丁寧さ、青の深みなどの要素が根本から違っています。もちろん、高級品も現地で手に入りますが、日本から気軽に買いに行くことはできません。

そういった意味では、高品質の陶器を日本で間近に見ることのできる機会は貴重です。ウズベキスタン館の近くを通ることがあればショップを覗いてみてください。食器や陶器がお好きな方なら見ているだけでも満足することができると思います。

近年、ウズベキスタンへの観光も盛り上がりを見せています。各都市の治安もひじょうに良くて食事も美味しいことから、海外旅行に関心のある方はウズベキスタンのガイドブックにも目を通してみてください。新しい発見がきっとあるはずです。